知っておきたい金融商品知識 第73回 ~地球温暖化対策について-省エネ法、温対法、GX推進法(3)~

- 知っておきたい金融商品知識

- 金融商品コラム

- ファイナンス・法務・会計・レギュレーション

地球温暖化対策について-省エネ法、温対法、GX推進法(3)

近時、平均気温の上昇や異常気象など憂慮すべき自然現象が頻発しており、その原因と言われる炭素ガスなどによる地球温暖化への「国際社会全体での対応」が強く求められている。さまざまな対策が講じられていたり、計画されていたりしているが、多くの規制や基準があり、整理しきれないのが実情ではないだろうか。本連載ではこれらをできるだけ整理しつつ、日本の企業としてどのように対処すべきかを考察しており、温暖化対策に関する日本の法制度である省エネ法、温対法、GX推進法を概観している。

なお、具体的な検討や適用にあたっては、当該分野に習熟した弁護士等の専門家と相談する必要がある。参考文献等については本文末に掲示し、本文中では略記(氏名、発表年等)したい(項番は前回に続けます)。

6.省エネ法、温対法、GX推進法

(2)省エネ法

省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)は、一定規模以上の特定事業者等に、エネルギーの使用状況等についての定期的報告と省エネや非化石転換等に関する取組の見直しや計画の策定等を義務づけるもので、前回まで対象となるエネルギー(イ)と事業者(ロ)、そして事業者の工場・事業場に対する規制(ハ)について概観した(運輸業者や荷主は別途検討したいが、ほぼ同様の規制)。今回は、省エネに関して特定事業者が取り組むべき事項がどう評価されるのかという「評価軸」を見ていこう。

ニ.省エネの評価軸

年間エネルギー使⽤量1,500kℓ以上の「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」(前回参照)は、エネルギーの使⽤の合理化(a)、⾮化⽯エネルギーへの転換(b)、電気需要の最適化(c)を目標としなければならず、これが法的に評価されることになる。

a.エネルギーの使⽤の合理化

エネルギーの使⽤の合理化に関する取組は、エネルギー消費原単位により評価される。エネルギー消費原単位とは、事業者が生産のためにどれくらいのエネルギーを使用したかというエネルギー効率を示すために算出する値で、「年間エネルギー使用量」を「エネルギー使用に関係する数値」(⽣産数量、売上⾼、建物床⾯積、⼊場者数、外来者数、ベッド数×稼働率等)で割って求める。

分子の「年間エネルギー使用量」は、年間の燃料、熱、電気の使用量(A)から「外部に販売した副⽣エネルギー量」(B)および「外部から購⼊した未利⽤熱量」(B´)を差し引いた値であるが、Aの⾮化⽯燃料の部分(A´)に対しては補正係数0.8を乗じて合算できる。

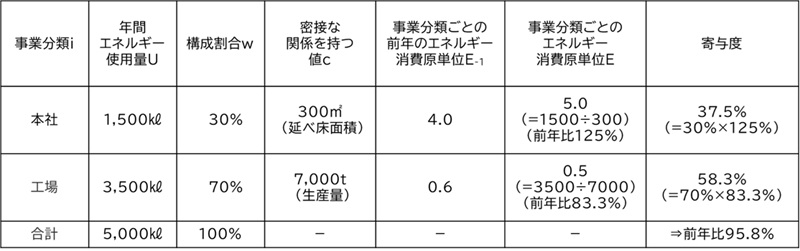

たとえば、ある事業者が本社と工場の2事業所があるとすると以下の表のように計算される。

表の最後にある寄与度合計「前年比」の5年間平均が99%以下になること、すなわちこれが事業者全体のエネルギー消費原単位の5年間平均変化率1%以上の低減を目標にするということだ。

(寄与度:データ全体にどれだけ変化や影響を与えたのかを測る数値。 EEGSで入力すると自動で算出される。EEGSとは、「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(通称:EEGS(イーグス))」は、省エネ法・温対法・フロン法の同時報告や温室効果ガス排出に関する情報の統合管理を可能とする新システムで、原則として省エネ法・温対法・フロン法に係る事業者の報告はこれを利用することになっている)

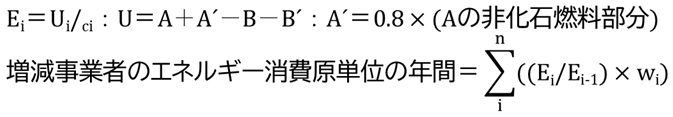

数式であらわすと以下のようになる(記号の意味は本文及び上表を参照)。

上述したように年間エネルギー使用量(U)は、⾮化⽯燃料の部分に対して0.8を掛けるという優遇措置が図られ、また「販売副⽣エネルギー量」および「購⼊未利⽤熱量」を控除できる。

販売副生エネルギーとは、電力・ガス・熱供給を主たる事業としない事業者が自社の工場や事業場で発生した副生的なエネルギーを他者に販売するもの。具体的には、製鉄所や石油化学工場などからの副生される可燃性ガス(高炉ガス、コークス炉ガスなど)、工場排熱を利用した蒸気や温水、自家発電の余剰電力などの販売である。

購入未使用熱量とは、外部でこれまで利用されていなかった熱エネルギー(未利用熱)を購入し、自社の工場や事業場で利用するもの。具体的には、清掃工場(ごみ焼却施設)、変電所や電算センター(データセンター)の廃熱の購入、河川水・下水・海水などの温度差から熱交換器やヒートポンプを用いて回収した熱エネルギーの購入などだ。

なお、販売副⽣エネルギー量は、今回紹介したように省エネ法では自社エネルギー使用量から控除されるが、そこから排出される温室効果ガス排出量はサステナビリティ開示基準(SSBJ、ISSB)におけるScope1からは控除されない(これを利用する他社はScope2または3で計上。本連載第69回参照)。

(参考文献)

「省エネ法の手引き 工場・事業場編-令和5年度改訂版-」(経済産業省資源エネルギー庁)

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/media/data/shoene_tebiki_01.pdf

工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/laws/data/pdf_001.pdf

⼯場等における⾮化⽯エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/laws/data/pdf_06.pdf

工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/laws/data/pdf_002.pdf

◇客員フェロー 福島良治