知っておきたい金融商品知識 第72回 ~地球温暖化対策について-省エネ法、温対法、GX推進法(2)~

- 知っておきたい金融商品知識

- 金融商品コラム

- ファイナンス・法務・会計・レギュレーション

地球温暖化対策について-省エネ法、温対法、GX推進法(2)

近時、平均気温の上昇や異常気象など憂慮すべき自然現象が頻発しており、その原因と言われる炭素ガスなどによる地球温暖化への「国際社会全体での対応」が強く求められている。さまざまな対策が講じられていたり、計画されていたりしているが、多くの規制や基準があり、整理しきれないのが実情ではないだろうか。本連載ではこれらをできるだけ整理しつつ、日本の企業としてどのように対処すべきかを考察しており、前回から温暖化対策に関する日本の法制度である省エネ法、温対法、GX推進法を概観している。

なお、具体的な検討や適用にあたっては、当該分野に習熟した弁護士等の専門家と相談する必要がある。参考文献等については本文末に掲示し、本文中では略記(氏名、発表年等)したい(項番は前回に続けます)。

6.省エネ法、温対法、GX推進法

(2)省エネ法

省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)は、日本におけるエネルギーの多くが石油等の化石燃料で占められることからその利用の合理化、そして水素等の非化石燃料への転換を図り、両方のエネルギー使用の合理化を図ることを目的とするものである。地球温暖化対策として重要な非化石エネルギー発電等においては太陽光等の供給量の変動が大きいという課題があり、それを利用する事業者側の電気の需要を最適化するディマンドリスポンス(DR:Demand Response。詳細は前回参照)が欠かせない。省エネ法はカーボンニュートラル等の地球温暖化対策のための直接的な削減義務等を企業に課するものではないが、目的を実現するための手段として、一定規模以上の特定事業者等に、エネルギーの使用状況等についての定期的報告と省エネや非化石転換等に関する取組の見直し、計画の策定等を義務づけている。

前回は省エネ法の対象となるエネルギー(イ)と事業者(ロ)の全体像を概観した。今回から、工場・事業場に対する規制等について概観したい。

ハ.工場・事業場に対する規制

事業者全体のエネルギー使⽤量(原油換算値)が合計して1,500kℓ/年度以上である場合は、そのエネルギー使⽤量を国に届け出て、特定事業者の指定を受ける必要がある。また、コンビニや外食などフランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との契約等にエネルギー使用に関する取り決めがある場合で加盟店を含む事業全体の合計で1,500kℓ/年度以上の場合は、その本部が「特定連鎖化事業者」の指定を受ける必要がある。そして、さらに個別の⼯場や事業場等の単位で1,500kℓ/年度以上である場合は、各々が「エネルギー管理指定⼯場等」(1,500kℓ以上は第二種、3,000kℓ以上は第一種)の指定を受ける必要がある。

a.責任者の選定

年間エネルギー使⽤量1,500kℓ以上の「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」は、「エネルギー管理統括者」(役員クラスが想定されている)及び「エネルギー管理企画推進者」を選任し、経産省が告示として定める「判断基準」(各社による管理標準の設定、省エネ措置の実施等)および同様に定められた「指針」(電気使用に関する燃料転換、稼働時間の変更等)を実践し、さらに中⻑期的にみて年平均1%以上の「エネルギー消費原単位」⼜は「電気需要最適化評価原単位」の低減を目標としなければならない(両単位については下記bの「評価基準」に記載されているが、具体的内容は次回紹介したい)。

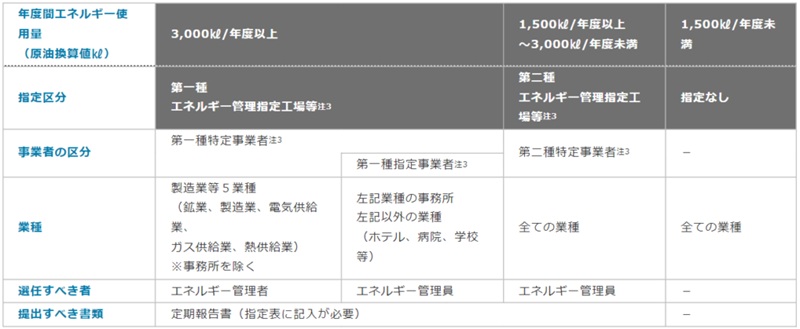

各事業者における個別の「エネルギー管理指定⼯場等」についても、製造業等5業種(鉱業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)に該当する第一種(3,000kℓ以上)に指定される工場の場合は、さらに「エネルギー管理者」を選任し、それ以外の事務所や第二種(1,500kℓ以上)に指定される工場・事業所では「エネルギー管理員」を選任しなければならない(図表参照)。

なお、「エネルギー管理者」は、試験など⼀定の条件を満たす「エネルギー管理⼠」免状が必要であり、「エネルギー管理企画推進者」⼜は「エネルギー管理員」は指定講習機関(一般財団法人省エネルギーセンター)が実施するエネルギー管理講習を修了する必要があり、3年おきに講習が必要になる。

(図表)エネルギー管理指定工場等ごとの義務

(省エネポータルサイト 経済産業省資源エネルギー庁ホームページより)

b.判断基準と指針

判断基準とは、特定事業者に限らずすべての事業者がエネルギーの使⽤の合理化及び⾮化⽯エネルギーへの転換を適切かつ有効に実施するために経産省が告⽰として公表した事項である(省エネ法5条)。各事業者はこの判断基準に基づき、エネルギー消費設備ごとの管理標準の策定や⾮化⽯転換に関する⽬標の設定等を⾏うことで、エネルギーの使⽤の合理化及び⾮化⽯エネルギーへの転換に努めることとされる。

判断基準は、エネルギー使用の合理化と非化石エネルギーへの転換に分けて、それぞれ基準部分、⽬標部分、調和規定で構成されている。基準部分には、取組方針の策定、各設備の利用・管理等について省エネを図るように求めることが細かく記述されている。調和規定では、⾮化⽯エネルギーへの転換に関する措置が、エネルギーの使⽤の合理化に関する措置の効果を著しく妨げることのないように留意すべき点が記述されている。

すべての事業者は基準部分について順守する努力義務はあるが、目標部分(たとえば、中⻑期的にみてエネルギー消費年平均1%以上の低減の努⼒など)に関しては特定事業者のみに適用されるものだ。判断基準の告示にはボイラー等の設備に関する省エネ基準数値が別表として細かく記載されている。

指針とは、「⼯場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する指針」といい、電気の需要の最適化に資する措置を適切かつ有効に実施するために取り組むべき事業者の措置を経産省が告⽰として公表したもの。各事業者はこの指針に基づき、出⼒制御時(再⽣可能エネルギー供給側の出⼒制御が⾏われている時間帯)、需給逼迫時(広域エリアの予備率が5%未満になるくらい電力供給不足が懸念される時間帯)及びディマンドリスポンスの実施に適した時間帯(卸電⼒価格が低価格⼜は⾼価格になる時間帯をそれぞれ電気の需⽤量を増加⼜は減少させることに適した時間帯、「電気需要最適化時間帯」ともいう)における系統電気の使⽤から燃料や熱の使⽤への転換、その逆の燃料・熱の使⽤から系統電気への使⽤の転換などの電気の需要の最適化に資する取組に努めなければならないとされる(系統電気とは、発電、送電、配電のシステム全体のこと)。ここでは自家発電設備や蓄電池及び蓄熱システムの活⽤などが促されているが、具体的な数値目標が示されているわけではない。

ただし、電気需要最適化を追い求めることで逆にエネルギーの使⽤の合理化及び⾮化⽯エネルギーへの転換を著しく妨げないこと、地域の需給状況に応じて適切に対応すること、労働環境の悪化や従業員の負担の増加につながらないようにすることにも留意が促されている。

(参考文献)

「省エネ法の手引き 工場・事業場編-令和5年度改訂版-」(経済産業省資源エネルギー庁)

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/media/data/shoene_tebiki_01.pdf

工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/laws/data/pdf_001.pdf

⼯場等における⾮化⽯エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/laws/data/pdf_06.pdf

工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/laws/data/pdf_002.pdf

◇客員フェロー 福島良治