知っておきたい金融商品知識 第24回 ~海外子会社向け出資金等の為替変動リスク(為替換算調整勘定)のヘッジの是非について(5)~

- 知っておきたい金融商品知識

- 金融商品コラム

- ファイナンス・法務・会計・レギュレーション

海外子会社向け出資金等の為替変動リスク(為替換算調整勘定)のヘッジの是非について(5)

海外子会社を設立したり、買収した子会社に対して資金を供給する方法として出資と融資がある。これらは、単体または連結会計ベースで把握しなければならないため、それぞれ期末時点において為替リスクを抱えることになる。出資した場合の評価差額は為替換算調整勘定といわれ、そのリスクをヘッジすることの意義について議論を整理したい。前回まで海外子会社への出資金の評価の会計処理(とくに為替換算調整勘定)と為替予約や通貨スワップ取引によるヘッジについて見てきた。今回は海外子会社向け貸付のヘッジについて考察したい(項番は前回に続けます)。

(各会計基準や適用指針、実務指針、同Q&A等の詳細については本連載第3回にURLを掲示したので原文にあたってください。また、本文における意見は個人的なものであり、計理処理例を含め、それらの具体的適用の可否については関係する監査法人、公認会計士等にご相談のうえ自己責任・自己判断でご対応ください。)

3.親子会社間貸付のヘッジ目的通貨スワップ取引について

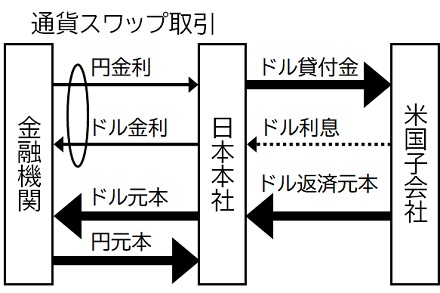

海外子会社への貸付の場合は、連結ベースでは貸借関係が親子間で相殺されるのだが、日本の親会社単体会計では期末時点における当該貸付金の為替評価変動リスクが損益計算書上に顕現する。そこで、このリスクをヘッジするために通貨スワップ取引(図表1)が取り組まれることがあるが、このデリバティブ取引が、かえって連結ベースでは「余計」なものとなってしまうため、どういった取扱いをすべきなのかが問題となってくる。

なお、このケースでも、もっとも簡便なヘッジ方法は外貨負債を保有することであろう。そもそも当該外貨建て貸付金を調達するために外貨借入を行っていたのであれば、そのままの状態にしておけばよい。そうではなく、調達した円資金を外貨へ転換して貸し付けしているのであれば、デリバティブ取引で対応する必要が生じる。

(図表1)通貨スワップ取引による海外子会社向け外貨融資ヘッジ

イ.単体ベースでの会計処理方法

この外貨建て貸付金と期間や金額等の条件がほぼ一致する通貨スワップ取引を取り組むと、外貨建貸付金の円貨評価レートは通貨スワップ取引(当初元本交換の有無に関わらない)の元本交換レートを使用するのが一般的だと思われる(いわゆる振当処理。金融商品会計実務指針167項)。これにより外貨建貸付金は円建て貸付金と認識され、以後の為替リスクは生じないことになる。金利受払い部分についても、たとえば、貸付の米ドル金利と通貨スワップ取引の支払いドル金利がマッチするため、円建て金利部分のみの経理処理を行えば良いと思われる。ヘッジ会計処理上の「特例処理」となるため、通貨スワップ取引の時価評価は不要である(金融商品会計Q&A56)。

ロ.連結ベースでの会計処理方法

親子間貸付金は、連結会計処理では相殺消去されてしまうため、この貸付金が外部取引(外貨借入)と紐付きになっている場合は、当該外部取引をヘッジ対象としてあらたに指定することが可能である(会計実務指針163項、164項)。しかし、ここで観察できる外部取引が円金利借入であるため、この通貨スワップ取引のヘッジ対象として適切とはいえない。適当なヘッジ対象がない場合には、通貨スワップ取引が「浮いて」しまい、これを時価評価することになってしまう。

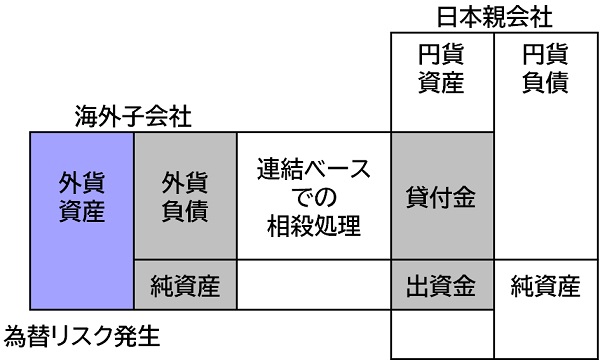

しかし、連結ベースでも、親子間貸付金が相殺された見合いの(子会社)資産が決算時レートで評価されるため、為替差損益がPLにおいて発生している。そこで、この為替リスクを通貨スワップ取引の時価がヘッジしていると解釈できる(図表2)。ただし、このような勘定を跨ぐ新たなヘッジ指定が可能か、時価ヘッジとして相殺調整が可能かは会計実務指針では明記されていないため、このような処理が可能かは判然としない。

(図表2)連結ベースでの海外子会社外貨資産の為替リスク

ハ.企業価値トータルでのヘッジ効果

このような通貨スワップ取引にヘッジ会計処理を適用できず、時価評価しても、結果的には連結ベース企業価値でヘッジ効果を産み出すことを説明したい。ヘッジ手段である通貨スワップ取引の時価変動は、実は以下の通り為替部分と金利部分に分けて把握できる。それぞれのヘッジ効果を見てみよう。

① 為替部分の時価変動

通貨スワップ取引の時価変動の為替部分は、前期末時点(初回は約定時)の為替レートと当期末時点の為替レートの差に想定元本を掛け合わせた金額と考えて良いだろう。外貨建ての連結資産も同様に時価評価するのであれば、互いの差損益が打ち消されることになり、実質的にヘッジ効果が認められる。

② 金利部分の時価変動

次いで、通貨スワップ取引の残った金利部分を取り出して会計認識する必要がある。

当該通貨スワップ取引のキャッシュフローは外貨(たとえば、米ドル)支払・円受取であるため(図表1)。両金利ともに変動金利であれば、当該リスクはスプレッド部分だけなので少ないと言える。以下では固定金利であるとしよう。その現在価値を考えると、ドル金利の低下または円金利の上昇が当該通貨スワップ取引の時価の減少を招くことになる。しかし、通貨スワップ取引の元本に対応する連結ベースのドル建て子会社資産があり、その資産の産み出すリターン、すなわち事業から産み出されるキャッシュフローはドル金利が低下すると価値が上昇するため、当該通貨スワップ取引のドル金利部分のリスクとは相殺関係、ヘッジ関係にある。そう考えると、先述の出資金のケースと同様に、通貨スワップ取引で支払うドル金利以上に海外子会社ドル資産からのリターンを稼得するということが、事業としての意義を持つことを明確に示すことになる。また、ドル資産から生み出される事業キャッシュフローがドル金利との連動性が高い場合は、通貨スワップの支払いドル金利(変動金利(SOFRなどの基準金利)と当社リスクを反映したスプレッド)との対比で事業効果が測定できれば、一石二鳥であろう。

また、ドル建て貸付の原資となった連結ベースの円建て負債も、円金利が上昇すると理論上時価が減少し(変動金利ベースであっても、スプレッド部分は固定金利と見なすことができる)、当該通貨スワップ取引の時価と反対の動きを示す、すなわち、円金利リスクにおいて相殺の関係にある。

このように、親子会社間の外貨建て貸付けを通貨スワップ取引でヘッジした場合、連結ベースでは明らかなヘッジ認定が難しい可能性はあるが、為替リスクと金利リスクに分けて考察すると実質的に連結企業価値の振れリスクをヘッジすることが明らかになる。通貨スワップ取引というデリバティブ取引によって為替リスクが金利リスクへ変換され、それが結局は外貨資産の産み出すリターン、すなわち事業そのものの価値をわかりやすく明示することになるのである。

◇客員フェロー 福島良治

知っておきたい金融商品知識 第25回 ~海外子会社向け出資金等の為替変動リスク(為替換算調整勘定)のヘッジの是非について(6)~