知っておきたい金融商品知識 第53回 ~東京証券取引所が提唱したPBR1倍超え対応について(7)~

- 知っておきたい金融商品知識

- 金融商品コラム

- ファイナンス・法務・会計・レギュレーション

東京証券取引所が提唱したPBR1倍超え対応について(7)

東京証券取引所は昨年3⽉、プライム市場およびスタンダード市場の全上場会社約3,300社を対象に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を要請した。とくに、PBR(株価純資産倍率)が1倍を割り込む企業への改善要請である。その後、多くの上場会社において取組みが進められ、わが国の株価上昇のきっかけになったと評価されている。

さらにその約1年後に東証は「投資者の視点を踏まえた「資本コストや株価を意識した経営」のポイントと事例」(以下、東証2024.2と記す)を公表した。その背景として東証は、「中⻑期の企業価値向上を重視する投資者(アクティブファンドなど)を中⼼として、計90社超(国内約3割、海外約7割)の投資者と面談を実施」した結果、「国内外の株主・投資者からは、各企業の取組みの更なる進展を期待する声が多く寄せられて」いるからだとしている。アクティブファンドなどの意見を重視するのは如何なものかとは思うが、確かに、東証2024.2には首肯できる点が多くある。

前回まで、東証が各企業の経営状況について分析した以下の3点を概観した。すなわち、1)投資者の視点から資本コストを捉えているか、2)資本収益性や市場評価指標に関して取締役会で多面的に分析・評価しているか、3)バランスシートが効率的な状態となっているか点検しているか、である。

こういった分析や評価によって取組むべき課題等が明確にされた後には、解決や目標実現に向けた具体的な取組みが求められる。東証2024.2では、これら具体的な取組みについて取締役会で「検討」を⾏ない、投資家目線である「投資者にわかりやすく開示」することを求めているが、「実際に取組む」ことが重要であろう。今回は、東証2024.2で検討すること(そのうえで開示すること)が期待される事項そのものについて検討したい(項番は前回に続けます)。

なお、参考文献については本文末に掲示し、本文中は略記(氏名(発表年))する。

6.投資者の視点を踏まえた対応が求められる経営

(2)投資家から期待される取組み

東証2024.2では「投資者が企業に対して期待する取組みの検討や開示」として、以下の4点を重視している。

a) 経営資源の適切な配分を意識した抜本的な取組み

b)資本コストを低減させるという意識

c)中⻑期的な企業価値向上のインセンティブとなる役員報酬制度の設計

d)中⻑期的に目指す姿と紐づけた説明

(a)経営資源の適切な配分を意識した抜本的な取組み

本質的な企業価値を高めるためには「短期的に資本収益性や株価を向上させるためのテクニカルな取組みではなく、抜本的な取組みを進め」ることが必要だが、その重要な方策の一つが前回見たように「バランスシートをベースとする資本コストや資本収益性を意識した経営を実践」、すなわち「経営資源の適切な配分を実現すること」だ。それは、ROEやROIC(資本コストや資本収益性)を十分に意識したうえで、「持続的な成⻑の実現に向けた知財・無形資産創出につながる研究開発投資、人的資本への投資や設備投資、事業ポートフォリオの⾒直し等の取組みを推進すること」とされる。

東証2024.2では、具体的な取組み事例として、イ)バランスシート改⾰による資産圧縮でキャッシュを創出し成⻑投資に資⾦を注入、ロ)各セグメント(部門)についてRORA(銀行で用いられるリスクアセット対⽐収益率)・ROE分析に基づき注⼒事業と縮小事業を仕分ける、ハ)ROIC経営を全社的に浸透させるため現場ごとにわかりやすい指標・目標数値の設定などを挙げている。

イ)で採り上げたのがアイシンだ。事業ごとの収益性や成⻑性を分析したうえで、中⻑期的に成⻑領域にリソースをシフトしていく、すなわち事業ポートフォリオの入れ替えを進めるとしている。当社ホームページを見ると、具体的には、シート事業などの既存事業の一部をパートナー会社に譲渡すること、政策保有株式を売却すること、グローバルベースで在庫を圧縮することなどで事業資産を圧縮し、電動化・知能化・カーボンニュートラル分野の研究開発や電気自動車向けバッテリー等の生産準備などに資産を振り向けるというのである。

ハ)は、昭和電線グループ(SWCC)の例だ。社員各人が自分事として取組めるように社内報で各セグメントにおける目標を公開し、そのフォローを行っている。

同社社内報をホームページを見ると、まず、ROICをわかりやすく定義している。

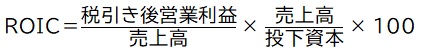

ROICは、本連載第49回で紹介したように以下の数式で表す経営指標「投下資本利益率」である。

ROIC(%)=(税引き後営業利益 ÷ 投下資本)×100

これをSWCCでは、さらに以下のように売上高を媒介にして分解している。

右式の左項が付加価値、右項が資産の効率的活用を表すとし、これをセグメントごとでどう上げていくかを考えることになる(セグメントごとの「投下資本」は各運転資金と各固定資産の和)。たとえば、付加価値については、高付加価値製品(車載向け)の拡販、コスト削減、材料ロス低減などである。資産の効率的活用については、製品出荷量と連動した在庫調整、自動発注による棚卸資産回転日数の短縮、製造設備集約による生産効率改善などだ。

違う業種でも参考にすることができるだろう。

(参考文献)

東京証券取引所「投資者の視点を踏まえた「資本コストや株価を意識した経営」のポイントと事例」2024.2.1

https://www.jpx.co.jp/news/1020/20240201-01.html

◇客員フェロー 福島良治