調達品の市場価格リスク ~③売り手の「値下げ余地」~

- 市場価格リスクマネジメント

- 大崎将行

こんにちは。MRAの大崎です。

についてお話してきました。

今回は、売り手の「値下げ余地」について考えていきたいと思います。

第1回目のコラムで説明した通り、「相対的に製品の需要量(≒買い手の数)が供給量(≒売り手の数)を上回る局面(需給がひっ迫している局面/売り手の数が減っている局面)」は、売り手優位な環境であり、売り手は強気な売価を提示し易い環境にあります。買い手が売り手に値下げを頼んでもなかなか受け入れてもらえません。一方で、「相対的に製品の需要量が供給量を下回る局面(需給が緩んでいる局面/売り手の数が増えている局面)」では、売り手も当然、何とかして買い手と取引を行ないたいですから、(本来値下げはしたくないが…)買い手からの「値下げ要請」に応じぜざるを得ない状況となります。

※売り手自ら売価を引き下げて「販売数量を拡大しよう」とする場合もあります。

では、買い手から値下げ要請が来た際に、売り手は「どこまで」値下げに応じることができるのでしょうか?その売り手の「値下げ余地」について一緒に考えてみることにしましょう。

売り手の“切迫感”によって、“値下げ余地”は変わる

第1回、第2回に引き続き、今回も「売り手」目線で考えていきます。

言わずもがなですが、直接材/間接材問わず、基本的に売り手は「1円でも高く」製品を販売して「利益/マージン」を積み上げたいと考えています。ですので、商談の最初の段階(≒見積もり段階)では、通常は買い手が納得できると思われる範囲(⇒商談に応じてもらえると思われる範囲)の中で「最も高めな価格」を提示します。ここであまりに高すぎる価格を提示してしまうと、買い手はそもそも商談にすら乗ってきませんし、売り手の競合が「全く同じ(か同程度の)製品(=代替品)」をより安い価格で販売していればそちらに逃げてしまいます。よって、売り手にとって買い手に「いくら」で見積もり価格を提示するかは、より多くの商談を勝ち得る(=売り手の利益を積みあげる)上で非常に大事な要素となります。

しかし、売り手(&買い手の双方)にとってより大事なことは、実際の「取引価格(売価=買価)」がいくらになるかということです。見積もり段階でたとえ高すぎる価格を提示して買い手に逃げられたとしても自分の腹は傷みませんが、取引価格でしっかり「利益/マージン」が確保できなければ、商売は成り立ちません。その、より重要な最終的な売価提示の段階で、買い手の要請に応じて売り手が見積もり価格からどれだけ値下げしてくるかは、ひとえに「是が非でも“目の前の”この商談を成立させたい」(⇒その商談が破談しても、次の顧客が控えているか否か?)という売り手の“切迫感”と、「これ以上はどんなに頑張っても値下げできない」という経営上、値下げできる「限界点」(⇒“限界売価”と呼ぶことにしましょう)の2つにかかってきます。

「売るならなんとか1円でも高く!」という“収益を追求”していく“攻め”のマインドと「最悪、ここまで値下げしてでもなんとか売れれば…」という“切迫感”につつかれた“守り”のマインドの板挟みの中で買い手に対する最終的な売価提示が行われる訳ですが、製品の需給環境にリンクしながら売り手のこの“切迫感”は明らかに変化していきます。買い手の立場に立てば、製品(買い手にとっての調達品)の需給環境によって売り手から引き出せる「値下げ額」も潜在的に変わってくるという見方もできるでしょう。

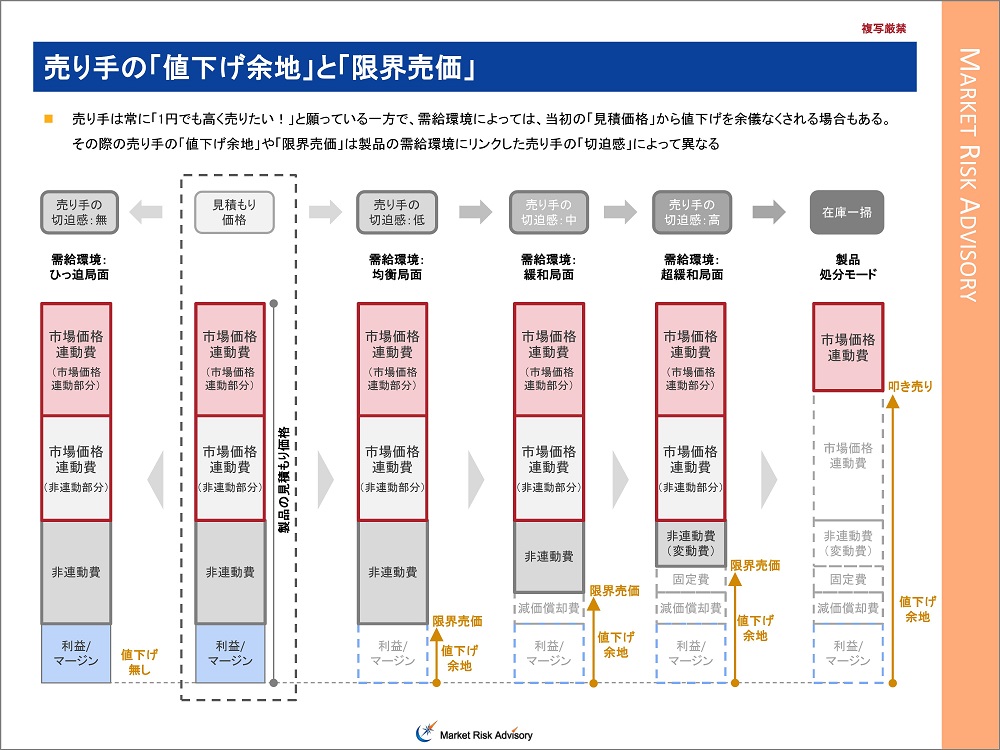

では、その売り手の“値下げ余地”や“限界売価”を、売り手の“切迫感”別(製品の需給環境別)に5つに分けて考えてみましょう。

1.売り手の切迫感:無 (製品の需給が「ひっ迫」している局面)

製品に対する需給が「ひっ迫」している局面では売り手は強気になれます。仮に「見積価格そのまま」(=商談が成立する中で「利益/マージン」が最大となる価格)を再提示し交渉が決裂したとしても、すぐに他の買い手が見つかる可能性が高いからです。実際のところ、買い手の値下げ要請に対してほぼ「ゼロ回答」でも取引は成立します。この状況において「価格を引き下げてでも取引を成立させたい」という売り手の“切迫感”はほとんどありません。よって、売り手にとっての値下げ余地は「ゼロ」、すなわち買い手からみた見積もり価格からの「価格引き下げ余地」は「ゼロ」となります。具体的には第1回のコラムでみた以下の式そのままとなります。

・売価 = 見積もり価格そのまま = 市場価格連動費 + 非連動費 + 利益/マージン(見積もり時の)

・値下げ余地 = ゼロ

※「市場価格連動費」は「市場連動」部分と「非連動」部分に別れますが、ここでは「市場価格連動費」とまとめて記します。

2.売り手の切迫感:低 (製品の需給が「均衡」している局面)

需給が「均衡」している局面(⇒通常はこの状況)では、需給ひっ迫局面ほど売り手も強気にはなれませんが、そこまで“切迫感”が高まった状態にはありません。一方で、商談の最初に提示した見積もり価格そのままでは、通常取引は成立しませんので、売り手は見積もり価格から(本来値下げはしたくないが…)幾ばくか値下げして取引を成立させようと考えます。上式の「利益/マージン」を削ることで、買い手と取引価格を折り合わせようと考えます。

・売価 = 市場価格連動費 + 非連動費 + 利益/マージン(⇐これを削る)

よって

・値下げ余地 = 利益/マージン

となります。一方で、通常売り手も「赤字」ではさすがに商売が成り立ちませんから、どんなに頑張って値下げしたとしても「利益/マージン=0」となる

・売価(限界売価) = 市場価格連動費 + 非連動費

以下の価格水準では販売しません。

実際に当初の見積もり価格から「利益/マージン」をどこまで削って売価提示してくるか(言い換えれば「限界売価からどれだけ上乗せして売価提示してくるか?」)は、売り手自身の企業としての「収支環境」や、買い手との間の「関係性(リレーション)」や「今後の商売の絡み方」、更に細かいところだと「営業マンの営業成績やノルマ」等、全社要因&個別要因が複雑に絡みあいます。(詳しくは第4回で説明します。)

総じてみると、「目の前の商談を仮に逃したとしても、“赤字”を受け入れて叩き売る程ではない」という、そこまで“切迫感”が高まった状況ではありませんから、買い手の立場からすると、限界売価(=市場連動費+非連動費)を下回る水準までの値下げは期待しにくい状況ということも言えるでしょうね。

3.売り手の切迫感:中 (製品の需給が「緩和」している局面)

需給が「緩和」し、商談や見積もり自体の件数も減り始めてくると売り手の“切迫感”は徐々に高まってきます。最初に提示した見積もり価格そのままでは当然取引は成立しませんし、場合によっては「利益/マージン」を全て吐きだしても取引が成立しないケースもあるでしょう。売り手にとっては「出来る限り値下げしてでもなんとか売りたい…」と“切迫感”が高まってきている状況ですが、いくら取引を成立させたいからと言っても、経営上、買い手の値下げ要請に対して無条件で「満額回答」する訳には行きません。よって、この状況においても「限界売価」に応じた“値下げ余地”は存在します。この状況において考えられる“値下げ余地”としては、

・キャッシュが回る水準まで価格を引き下げる

という考え方が存在します。というのも「キャッシュが回り続けている限り(⇒取引先や従業員等、支払い義務が発生している相手に対して滞りなく支払いが出来ている状態)」においては、会社は潰れませんし商売は継続可能だからです。会社経営においてこの状態を維持することは非常に重要となります。その観点で売り手のコストを考えた場合、売り手の非連動費(※)には過去の設備投資に対する「減価償却費」等、現金の支出を伴わない所謂「ノンキャッシュコスト」が含まれている場合があります。このように「(その当該製品に関して)キャッシュが回り続けるギリギリの水準までは値下げして売りさばこう…」という段階まで売り手に“切迫感”が高まった状態であれば、前述の「利益/マージン」に加えてこの「ノンキャッシュコスト」までを値下げ余地と捉えて、取引に臨むことも考えられます。具体的には以下の通りです。

・値下げ余地 = 利益/マージン + 減価償却費

この時の限界売価は

・限界売価 = 市場価格連動費 + 非連動費 - 減価償却費

という式で表せます。

※第1回で記載した通り、売り手のコスト(市場価格連動費&非連動費)は財務会計をベースに表現しています。

※※多数の商品を売り手が扱っている場合、全社としての「減価償却費」を個々の製品の売価にどうやって配賦するかは各社によって考え方が異なります。

4.売り手の切迫感:高 (製品の需給が「超緩和」している局面)

需給が更に悪化し「超緩和」した状態となると、商談や見積もり自体の数もかなり限定的となり、売りたくても中々買い手がつかないという売り手にとっては“切迫感”が最高潮に達した状態となります。ここまで状況が悪化した場合、経営上どこまで値下げすることができるのでしょうか?

この状況における“値下げ余地”として、管理会計上の考え方を参考にしてみましょう。管理会計上の概念では、“原材料費”や“輸送費”、“外注費”等の「売上(⇒販売量や操業度)に応じて変化する費用」のことを「変動費」と呼びます。一方で変動費以外の人件費や家賃などの「売上(⇒販売量や操業度)とはリンクせずに発生する費用」のことを「固定費」と呼びます。前述の「ノンキャッシュコスト」もこの「固定費」に分類されます。

※「市場価格連動費」のほとんどはその性質上「変動費」に分類されます。但し、くれぐれも「市場価格が変動する」から「変動費」に分類される訳ではないので、お間違え無く。

※※「固定費」と言っても「ずっと変化しない費用」という意味ではありません。業績が悪くなれば否が応でも削減対象です。詳細については管理会計の専門書を参考になさってください。

売り手にとって「変動費を下回る売価で販売する」ということは、前回のコラムで見てきた、その製品を作る為に仕入れた“原材料費”や、その製品を買い手に届ける為の“輸送費”を回収できない(⇒売り手の持ち出し)ということに他なりません。「売れば売る程、持ち出しが増える」という本末転倒の状態に陥りますので、売り手もこの状態は全力で回避してきます。逆に言うと、売り手にとって“切迫感”が最高潮に高まった状態であれば、「(その当該製品に関して)変動費が回収できるのであればギリギリまで値下げして売りさばこう…」と値下げ余地や限界売価を以下の通り拡大して取引に臨むことも考えられます。

・値下げ余地 = 利益/マージン + 固定費

・限界売価 = 市場価格連動費 + 非連動費 - 固定費

ということになります。

ちなみに、売り手にとって自身が取り扱う製品の多くがこのような「固定費の一部が回収できない」という状態に陥ると、通常、「キャッシュが回らない」状態に陥りますので、倒産を回避するためには誰かからお金を借りる(ファイナンス)必要がでてきます。(製品が売れなくても固定費の支払いは発生するので)

5.在庫一掃局面

需給が超緩和している局面から更に悪化し「全く買い手がつかない状態」が続くと、売れない製品をいつまでも抱えていても倉庫の保管料等の管理費も決してバカにはなりませんので、とうとう売り手もその製品を「不良在庫」として処分手続きに入ります。まさに「在庫一掃(セール)」状態ですね。

また、売り手の経営判断により、「その製品を扱う事業から撤退」ないしは「商売を畳む」といった際にも、「在庫をキャッシュ化したい」という目的のもと「在庫一掃(セール)」が始まります。

売り手としてのこの状態は、もはや儲けがどうこうというよりは「一刻も早く売りさばきたい」という状態ですので、“値下げ余地”は最大化します。(と言っても、この状態でそもそも見積もりプロセスがあるかどうかも怪しいですし、場合によってはタダ同然で販売することもあります。)

ここまで売り手の「値下げ余地」や「限界売価」について売り手の“切迫感”別(需給環境別)に5つの局面にわけて考えてきました。最後に改めて図で確認してみましょう。

第3回のまとめ

- 売り手は製品の“需給環境”に応じて、見積もり価格から値下げを余儀なくされる

- とは言え、売り手にとっても、経営上値下げできる限界点(⇒「限界売価」)は存在し、「限界売価」を超える水準まで価格を引き下げて値下げに応じることはできない

- その売り手の「限界売価」は、需給環境と密接にリンクした売り手の“切迫感”によって変化する

- 但し、需給環境が「在庫一掃」局面という“特殊な状況”になると、売り手のコストを度外視した“叩き売り”状態となる

売り手の“値下げ余地”ならびに“限界売価”が整理できました。これを踏まえた上で次回は『“馴染み”の調達手法の売価引き下げメカニズムとその限界』について考えていきましょう。