エネルギー上昇 渇水や夏場の猛暑を警戒

- MRA商品市場レポート

2022年5月26日 第2203号 商品市況概況

◆昨日の商品市場(全体)の総括

「エネルギー上昇 渇水や夏場の猛暑を警戒」

【昨日の市場動向総括】

昨日の商品市場は、発電燃料である天然ガス価格が上昇し、水力のバックアップ熱源でそもそも在庫の水準が低いガスオイルなどが物色された。

供給面がそれほど積極的に材料にされ難くなっており、市場の関心は景気そのもの(需要面)に移りつつあるが、かねてから懸念されていたように今年の夏は猛暑の見通しで、さらに、各地での渇水が続いており夏場の化石燃料需要は増加する、との見方が急速に強まり始めている。

天気は水物であるためなんともいえないところだが、多くの熱源に関して在庫水準が低いため、この状況での需要増加は在庫の積増しを促す材料になりやすい。また、天候要因は景気とは関係ない需要の増加をもたらすため、景気に不連続な価格上昇をもたらすため要注意である。

この結果、米国や欧州の利上げにもかかわらず商品価格が高いスタグフレーション発生の可能性が高まることになる。気象条件の悪化はただでさえ既に高い穀物価格を押し上げるため、治安悪化の要因となりやすい。

日本でも夏に参院選挙が予定されているが、ウクライナ・ロシア情勢、米国からの要請を受けた防衛能力強化と並び、エネルギー・食料の安全保障に関する議論も焦点になるだろう。

【本日の見通し】

昨日のFOMC議事録がそこまでタカ派な内容ではない(想定の範囲内)であったことから、株価の上昇が期待され、市場参加者のリスクテイクも回復することから高値を維持の公算。

本日予定されている材料で注目は、インフレ要因の1つである人件費動向を占う上で重要な米週間新規失業保険申請件数(市場予想21.5万件、前週21.8万件)に注目している。

また、米長期金利が上昇する中、米国の住宅販売の先行指標の1つである、中古住宅販売仮契約件数(前月比▲2.0%、▲1.2%)に注目している。

【昨日のトピックス】

昨日発表されたFOMC議事録は、概ね市場が想定している範囲内のものでありサプライズはなかった。

ただ、6月・7月の会合での50bpの利上げは「大半の参加者」が肯定している。これはできる限り早期にインフレを抑制し、年後半の景気減速局面での選択委を増やす、ということが目的のようだ。

そうなれば、年後半の景気減速局面でのクラッシュを回避出来る可能性が出てくる。しかし、より年末の選択肢を増やすことに軸足を置いた場合、「75bpの利上げ」の可能性も実は排除出来なくなってくる。

ただ、これに関してはパウエル議長もその他のメンバーも否定しているのでその可能性は低いが、選択肢の1つとして残しておいた方がよかったのではないか。

7月以降の会合では、これら一連の利上げ・QTを受けて経済統計がどのように変化するか、に基づいて金融政策が修正されると考えられる。正直なところ、現在の政策が上手く機能するかどうか、FOMCメンバーも自信が無いのではないだろうか。

仮にインフレ率や労働市場の需給逼迫が改善していれば、FRBは利上げペースを減速させることが可能となり、従来通りの25bpの利上げに回帰出来ると考え、ソフトランディングが視野に入る。

しかし、インフレが抑制出来なかった場合、50bpの利上げ、ないしは75bpの利上げを検討せざるを得ず、そうなると年後半のハードランディングの可能性は高まる。

6月・7月の利上げの影響が出るのは恐らく9~10月頃。年後半の金融政策がどうなるかは今年の夏の状況に依拠しそうだが、運悪いことに猛暑の見通しであり少なくとも総合CPIの水準は期待しているほど下がらないのではないか。

【昨日のセクター別動向と本日の見通し】

◆原油

原油価格は堅調な推移となった。米石油統計はやや弱気な内容だったが、株の戻りやFOMC議事録にサプライズがなかったこともあって買い戻しが優勢となった。

欧州時間からの上昇はECBラガルド総裁が、Q322には中銀金利がプラス圏に移行する可能性が非常に高い、とコメントしたことでユーロ高・ドル安となったことが切っ掛け。

昨日発表された米石油統計は、原油在庫の減少やガソリン在庫の減少が市場予想ほどではなく、ディスティレートの在庫も増加したため予想比弱気な内容。

レーショニングの影響で米国内の石油製品出荷は過去5年平均程度まで低迷、一方でガス不足を背景にプロパンの輸出は好調で、輸出を含めた出荷は過去5年の最高水準を維持している。総じて需要面はまだ底堅いといえるだろう。

より弊社が注目したのは原油生産がこれまでの価格上昇があっても全く増えていない点。人や必要な資材の確保が充分ではないことが影響しているとみられるが、このままだと年内増産は困難かもしれない。

今後の展開でやや気になっているのが、OECDで協調放出した原油の「在庫再積増しが即時に行われるかどうか」。現状を考えると先送りされることになるとは思うが、仮に価格が下落していて、やはり在庫積増しとなれば価格の上昇要因となる。

なお、掘削~生産開始までのリードタイムが1年程度に長くなってしまったシェール・オイル生産だがリグの稼働状況などをみるに、恐らく増産が始まるのは年後半以降になると予想される。

今後の比較的短期的な見通しは以下の通り。現在は2.のステータスにあるが、場合によると3.に移行する可能性がある。

<シナリオ別原油価格見通し>

1.ロシア・ウクライナ情勢沈静化せず、ロシアの原油が半分程度市場に出てこない(ないしはその可能性が強く意識される) Brent 120-140ドル

2.戦闘状態が継続し、欧州をはじめとする西側諸国がロシア原油を段階的に禁輸とし、それが実行されるBrent 95-125ドル

3.1.ないしは2.の状態で産油国のいずれかが増産する(規模による)Brent 90-120ドル

4.戦闘状態が継続するがロシアからの原油・石油製品供給が減少しないBrent 85-120ドル

5.4.の状態で産油国のいずれかが増産する(規模による)Brent 75-105ドル

↑ 上記は停戦が行われない場合のシナリオ

↓ 下記は停戦が行われた場合のシナリオ(現在は徐々にこちらに移りつつある)

6.ロシアがウクライナから撤退するが原油の脱ロシアが進むBrent 95-115ドル

7.6.に加えて産油国のいずれかが増産する(規模による)Brent 75-100ドル

8. 脱ロシア完了(東西諸国の分裂が発生した場合)Brent 60-90ドル

9. 東西冷戦構造が構築されなかった場合(前回オイルショック時と同様に化石燃料の生産が増えて顕著な供給過剰となる場合)Brent 40-60ドル

※産油国の増産は、鍵となるイランで130万バレル、ベネズエラで50万バレル程度を想定している。OECD諸国の戦略備蓄130万バレル放出は半年の時限付。

※上記価格レンジは市場動向を反映して、逐次微修正している。

本日は固有の手がかり材料に乏しいが、金融政策の急変リスクが低下し株価に上昇圧力が掛っていることから上昇圧力が掛るとみるが、基本的に金融引締めとQTが需要を減じると見るため上値も限定されよう。

◆石炭

豪州石炭スワップ先物価格は昨日もほぼパラレルに全ゾーンが下落した。中国のロックダウンが継続していることに伴う需要減少などが意識されたようだが、それでも400ドルを上回っており絶対水準が高い状態に変わりはない。

石炭価格の上昇は天然ガス・LNGのスポット価格の上昇と欧州排出権価格の低下が影響しているとみられる。今年2月以降、排出権価格の低下局面で石炭価格が上昇しているケースは多い。

ただ、ガスか石炭か?の選択が出来るのは両方の発電設備を持つ発電業者に限定されるため、排出権価格の下落がそこまで力強い石炭価格の上昇要因にはならないだろう。

ただガス価格の上昇による「石炭の割安感」が「脱炭素(一時棚上げ)・脱ロシアの動き」で修正される動きが価格を押し上げていると考えられる。結果、ガス価格の下落が石炭価格下落の必要条件になるのではないか。

中国は、以下の理由から引き続き石炭不足・電力不足が発生する可能性を懸念しているが、恐らくこのリスクは顕在化しており、最早可能性ではない。

1.ロックダウンの影響

2,コロナの影響による燃料輸送の障害

3.異常気象による水力発電の不足

4.電力価格に制限が設けられていることによる石炭生産の阻害

中国政府は2022年の石炭生産目標は昨年12月の過去最高水準を上回る1,260万トン/日(3億9,060万トン/月)に設定しているとされ、これが達成されるとほぼ輸入が不要となる。

なお、4月の中国の石炭生産は、前年比+12.6%の3億6,300万トン(1,209万トン/日)と前月の+16.1%の3億9,600万トン(1,277万トン/日)からは減少している。

結局、海上輸送炭の輸入需要は昨年までよりは低下しているものの、完全に不要という訳ではない。4月の国別の燃料炭輸入はインドネシアからの輸入が前月比+191万トン、ロシアが+43万トン、カナダが13万トン増加している。

結局、ロックダウンは中国の電力需要を減じるものの、生産も制限するため海上輸送炭市場をタイト化させているといえるだろう。

日本も対岸の火事ではなく、今年の夏は猛暑が予想されているため、石炭価格の高騰が電力会社の業績を圧迫するのみならず、逆ざや発生に伴う電力供給制限が起きる可能性も意識しなければならない状況。

また、夏場の電力供給不足のリスクは米国でも指摘されており、北米電力安定供給審議会(NERC)は、米国では五大湖周辺から西海岸に掛けて猛暑や干ばつなどの影響で電力不足に陥るリスクに警鐘を鳴らしている。

これに加えて電力供給不足を補うため、ドイツがロシアからのガス供給途絶に備えるため、休止予定だった石炭火力発電所を利用する方針を表明しており、構造的な石炭需要は底堅く、価格を高値に維持しよう。

本日も需給環境に大きな変化がない中、石炭は高値を維持する公算。しかし、中国政府の供給面での対策期待、ロックダウン解除に伴う中国の国内供給の再開期待などで高値を維持しながらも軟調な推移を予想。

◆天然ガス・LNG

欧州天然ガス先物市場は上昇。200日移動平均線を下回る水準まで下落し、チャート的に割安感があることや、昨日、ロシアがLNGに関してフォースマジュールを宣言、供給への懸念が意識されたことが材料となった。

ただ、価格変動要因を整理すると概ね以下の5点に集約され

1.脱ロシアの継続(スポットカーゴ価格の上昇要因)2.欧州ロシアの対立(価格の上昇要因)3.景気減速(価格下落要因)4.気象状況(今のところ需要増加で価格上昇要因)5.そもそもの在庫不足(価格上昇要因)

という整理になり、日々これらに関わる材料が処理されて価格が動いているが、欧州が脱ロシアを進める方針に変わりはなく、スポットのガス調達を増やして調達構造を変化させる見通しであり、「脱ロシアの供給ソースの完全確保」が出来るまではスポット価格は高い水準を維持する、というのがメインシナリオとなる。

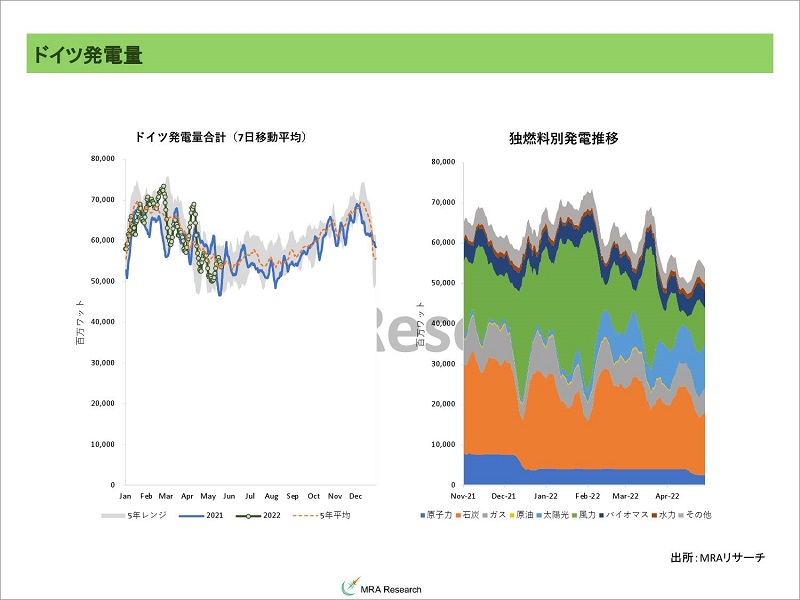

LNGのターミナルを持たない域内最大のエネルギー消費国であるドイツは、

1.域内供給の増加2.その他の熱源の利用(風力、太陽光含む)3.需要の削減

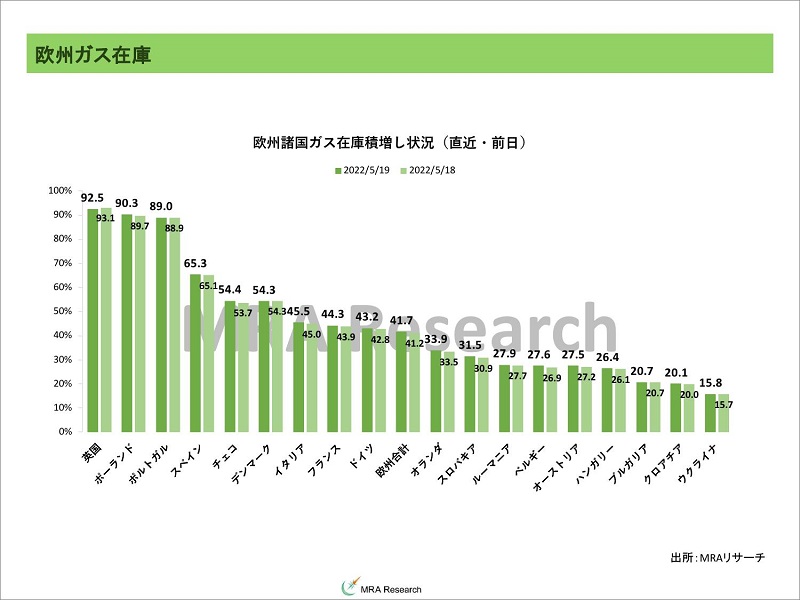

によってガス在庫を積み上げるしかないが、結局その大半はロシアからの輸入に頼らざるを得ない。なお、欧州全体のガス在庫は19日時点で41.7%(前日41.2%)と順調に在庫が積み上がっている。

※週次の更新となります。

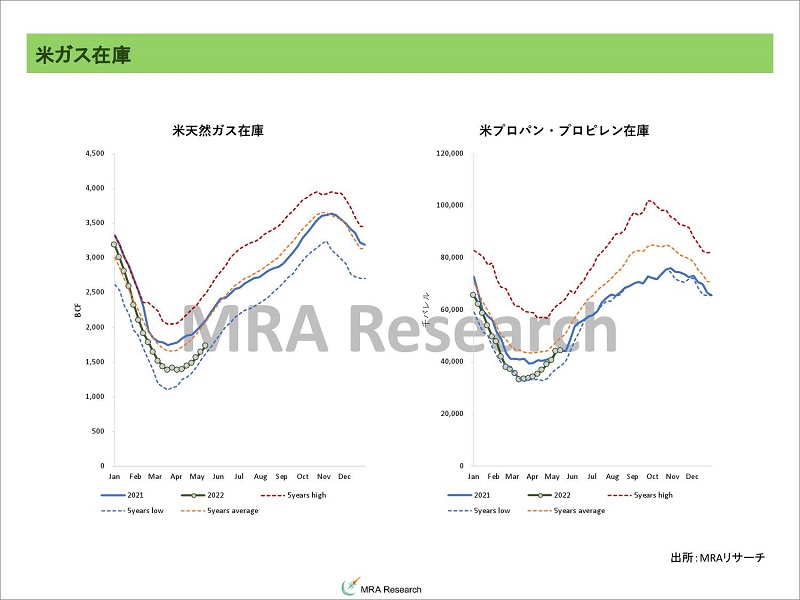

米国天然ガス先物市場は急上昇し9ドル台を復活、2008年以来の高水準。欧州向けのガス輸出増加と、記録的な干ばつと気温上昇で特に西部が渇水となっていること、などが材料となった。今年の米国の天然ガス在庫は充分ではなく、増産もままならないため、当面価格は高止まりが予想される。

※週次の更新となります。

JKM先物は上昇した。欧州天然ガス価格の上昇や、米国の干ばつ・気温上昇による米国ガスの上昇など、スポット市場の需給がタイト化し始めたことが材料。

今年は夏場の猛暑が見込まれている他、米海洋大気庁の見通しではハリケーンの数も多く、特に米国のメキシコ湾でのガス生産やメキシコ湾からのLNG輸出停滞、といったリスクも意識されているとみられる。

足下は景況感の悪化もあって最大輸入国である中国の輸入需要が鈍化、スポット価格に低下圧力が掛っているが、構造的な調達圧力の強まりに大きな変化はなく、特に今冬の価格は高止まりしている状況。

5月22日時点の日本の発電用LNG在庫は199万トン(前年同月末194万トン、過去4年平均198万トン)と減少。今年の夏は猛暑が見込まれているため、夏場の供給不足のリスクは小さくない。

5月16日~22日のLNGトレードだが、取引量は720万トン(前週740万トン)、スポット取引のシェアは33%と前週の27%から上昇した。

スポット契約は日本・韓国・中国・台湾の輸入が前週比+36万トンの増加となった。特に日本と韓国の輸入が増加している。

長期契約ベースの輸入は北欧とイタリア向けが減少(▲10万トン)した。

本日も天然ガス市場の需給が気温要因などでタイト化しているため高値を維持。一方で最大輸入国である中国の経済活動が停滞していることから上値も思いと考える。

※LNGの数量とガスベースの換算レートは、注記がなければBP提示の 1トン=1,360立方メートルを用いている。

◆非鉄金属

LME非鉄金属価格は基本的に固有の材料に乏しい中、ドル指数が欧州~米国時間に掛けて上昇したことを受けて大きく水準を切下げた。

また、中国のロックダウン解除が遅々として進んでおらず、需要面の即時回復が期待できないことが地合を悪化させている。習近平政権の「ゼロコロナ」にこだわる政策が、その他の商品以上に非鉄金属価格を押し下げている状況。

実際、昨年12月末からのセクター別の上昇率を比較して見ると、エネルギーが+42.9%となっているが、LME非鉄金属は+2.9%と同じ景気循環系商品に分類される商品の価格としては低迷している、といえる。結局、中国の経済活動の再開が価格上昇の必要条件になろう。

なお、先週末時点の投機筋動向(純粋な投機を行っているファンド筋動向)を見ると、買越し金額が前週比+7.8%の166億ドル(前週 154億ドル)と増加、買越し数量も前週比+3.9%の4,102.0千トン(前週 3,947.1千トン)と増加している。

過去最高水準と比較すると金額ベースでは買越し幅は▲58.9%の減少、枚数ベース(トン数ベース)では▲42.0%の減少となっており、投機筋のポジションは軽い。

これまでリスク回避とロックダウンの影響で下落してきた非鉄金属であるが、中国政府の経済対策実施観測もあり、投機筋のポジションも軽いことから今後は買い戻しが優勢になるだろう。

ロックダウン解除と経済対策実施は、夏の北戴河会議を睨んだ習近平国家主席の戦略であり、バブルを助長するつもりもないと考えられることから、年後半に掛けて再び水準を切り下げるとの見通しを現時点では大きく変更する必要はないと考えている。

本日は昨日のFOMC議事録の結果を時間的に織り込めなかったことから、買い戻しから入ると考える。ただしロックダウン解除がないため、上昇余地も限定されると考える。

◆鉄鋼・鉄鋼原料

中国向け海上輸送鉄鉱石スワップは上昇、豪州原料炭スワップ先物は下落、大連原料炭価格は下落、上海鉄鋼製品先物は下落した。

中国のロックダウン解除の動きが進まない中、経済活動が低迷し、鉄鋼製品在庫の水準も過去5年レンジの最高水準に達しており、粗鋼生産が回復しない中でもまだ需要が低迷していることが材料視された。

鉄鉱石価格の上昇は割安感と在庫減少からの買い戻し、原料炭価格の下落は中国政府による価格抑制策への期待が材料。

本日はロックダウンと経済対策期待、ロックダウン解除後を睨んだ在庫積増しの動きで鉄鋼原料価格は上昇余地を探る展開を予想。

◆貴金属

昨日の金価格は小動きだったが、ドル高が進行する中で水準を切下げたが、米国株の上昇を受けて株価が戻り、ドル安に転じたことが価格を押し上げた。

銀も小幅に下落、プラチナも同様となった。パラジウムは株価の上昇もあってこのセクターの中では下落幅が限定された。

昨日のFOMC議事録はほぼ市場の予想通りであり、タカ派では有るが新味がなく波乱なしと判断され、総じてリスクテイクを誘発する内容だった。

本日は目立った手がかり材料に乏しい中、リスクテイク再開の株高が見込まれ、その中ではドル安が進行するとみられることから高値圏での維持を予想。

◆穀物

シカゴ穀物市場はまちまち。トウモロコシは小幅に上昇。ガソリン価格が高値で推移し、代替需要としてのエタノール需要増加観測が価格を支えたが、作付の進捗を受けて上値は限定された。

大豆は下落。グレートプレーンズの作付進捗を受けて。小麦も作付の進捗や天候状況の改善期待が価格を下押しした。

ラニーニャ現象の発生に伴う作況の悪化、作付進捗の遅れ、ロシア・ウクライナ問題が穀物価格を押し上げてきたが、一旦これらが織り込まれ、投機資金が広く商品市場から撤退(ボラティリティの上昇に伴う証拠金増加を忌避)する動きが価格を下押しし始めている。

本日も、トレンドにやや変化があったことは事実であるものの、需給ファンダメンタルズが基本的にはタイトであることから、買い戻しで上昇すると考える。

※中長期見通しは個別セクターのコラムをご参照ください。

【マクロ見通しのリスクシナリオ】

・米国経済が正常化する中で金融引き締めが加速、経済をオーバーキルしてしまった場合(価格下落要因)。

・コロナウイルスの感染再拡大(オミクロン株の影響)によるロックダウンが景気循環系商品の需要を減じる場合(価格下落要因)。

・渇水に拠る水不足や、発電燃料供給不足による工場稼働停止や消費低迷で景気が減速する場合(リスク資産価格の下落要因)。

・脱炭素・脱ロシア進捗による資源需要の高まりによる価格上昇や、資源の供給不足(枯渇のリスクも)が発生し、経済活動が抑制される場合(価格上昇→景気減速による価格下落リスク)

・米中対立激化にロシア問題も加わり、新冷戦構造が発現しブロック経済圏が発生して貿易活動が鈍化する場合(場合によると武力衝突も)。

・自由主義国vs専制主義国の対立加速、自国内の混乱などを理由に急に「手打ち」となった場合(景気のポジティブリスク・中国がさらに力を付け、将来米中が武力衝突するリスク)。

・ロシア・ウクライナの衝突の影響が長期化し、欧州を中心に景気が減速する場合。

また、ロシアに対する制裁がロシアが主要生産地である商品の供給を制限し、価格を押し上げ、景気を悪化させるリスク(価格下落要因)。

ウクライナへの侵略戦争は長期化がほぼ確実であり、景気下押し要因となるという展開はメインシナリオとなる可能性。

・ロシア国債のデフォルトや、ロシアからのビジネス撤退が企業や信用市場に大きな影響を与え、クレジットクランチ(信用収縮)が発生する場合。

・中国不動産問題の沈静化に時間が掛り、信用収縮に繋がる場合(工業金属などの景気循環系商品を筆頭に、リスク資産価格の下落要因)。

・中国地方政府・中堅中小企業の財政状況悪化に伴う景気減速(これは人口動態を考えると、現実のリスクとなるのは2030年以降か)。

・環境重視型社会への急激な転換による、経済活動の鈍化リスク。成長ドライバーの1つとして期待される、中東・北アフリカ産油国が人口ボーナス期を活かせない(逆に鉱物産出国は高成長となる可能性も)。

逆に脱炭素に向けたインフラ投資の加速で資源価格が急上昇、金融緩和マネーが大量に市場に滞留する中でハイパーインフレとなるリスク。

・次の成長ドライバーとして期待されるインド経済が、期待通りの成長をできない場合(人種差別問題による国民の離反、市場開放・規制改革の遅れ、中国との対立など)。

2018年にすでに人口ボーナス期入りしているため、鉱物・エネルギーをはじめとする景気循環系商品需要の増加は2023~2024年頃。

◆本日のMRA's Eye

「鉛価格は上昇へ」

鉛価格は他の非鉄金属と同様、4月中旬頃から水準を切下げ、長らく維持してきた200日移動平均線のサポートラインを大きく割り込み、2,000ドル台前半まで下落、その後持ち直しているが2,100~2,200ドルでの推移となっている。

鉛価格下落の背景は、

1.中国のロックダウンによる経済活動の強制停止

2.米国の利上げ・QT加速観測を背景とする株式市場の大幅な調整

3.1.2.を背景としたそれに伴う投機筋のポジション解消(主に買越しだったため解消すれば売り圧力に)

が主なところだ。

実際、中国のロックダウンの影響で中国国内の需要は減少していると考えられ、、2020年頃から中国政府が行っている景気過熱沈静化の動きと相まって自動車販売が減速している。

これにより、鉛のネット輸入国に転じていた中国は再び鉛のネット輸出国に転じている。この動きはしばらく続くことになるだろう。LME指定倉庫在庫と上海在庫の水準を比較しても、上海の鉛余剰感は強い。

ただし、苛烈なロックダウンの影響で中国の景気が想定以上に減速していることも事実であり、3期目を目指す習近平国家主席は景気刺激に舵を切っている。

中国人民銀行による貸出金利の引下げや、財政出動、税還付、などが主なものでありロックダウンが解除されれば再び鉛の価格は上昇しよう。

また、今年の鉛市場の大きなテーマは、昨年から引き続き「ラニーニャ現象の継続」であるが、過去のデータを見るとラニーニャ現象発生時の鉛価格の上昇が顕著であることが分かる。

エルニーニョ現象の時の方が気温が上昇して価格が上昇しそうなイメージがあるが、むしろ逆でエルニーニョ減少の時の方が価格の水準は低い。

今年はCDD(Cooling Degree Days 冷房が必要な日)は例年を上回っており、既にバッテリーの交換需要は増加していると考えられる。さらに今年、米国の夏には熱波の襲来も予想されておりバッテリーの交換需要が高まる可能性は高い。

また、LME価格は投機の手仕舞いなどで下落しているが、現物プレミアムは特に米国で下落しておらず、実際の需給はそこまで緩和している訳ではないと考えられる。

上述の中国の景気対策、これまでの下落で投機筋の買いポジションの解消が進み、ポジションが軽くなっていることを考えると今年の夏に向けて再び鉛価格は上昇することが予想される。

なお、環境面の問題から鉛バッテリーを敬遠する動きがこの数十年続いているが、リチウムバッテリーなどの素材価格が高騰していることも事実で、鉛バッテリーが見直される可能性は価格面のリスク要因として意識しておく必要があろう。

主要ニュース/エネルギー・メタル関連ニュース/主要商品騰落率/主要指数/市場の詳細データPDFは、有料版「MRA商品市場レポート」にてご確認いただけます。

【MRA商品市場レポート】について